作品紹介

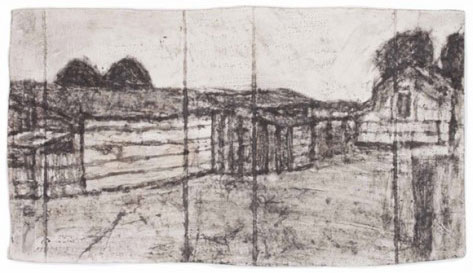

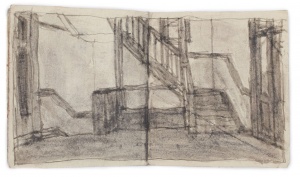

ジェイムズ・キャッスル(1899-1977)はドローイング、コラージュの立体作品、ハンドメイドの本などを、独学でその一生を通じ制作しました。生まれた時から耳が聞こえなかった彼は、通常のコミュニケーションの方法をもたず、また正式な美術教育も受けませんでしたが、70年近くもの作家人生で類を見ない様々な作品群を残しました。ドローイングには暖炉のすすと唾液を混ぜた独自の「インク」を使用し、尖った棒や丸めた綿などを使って描きました。とらえがたさ、鈍さと鋭さ、動き、新鮮さ。素材と関わる際の触覚を生かしたドローイングは、非常に豊かで様々なテクスチャーとトーンを持っています。これらのドローイングはキャッスルが過ごしたアイダホ州の地方における、彼の身の回りのもの——農園の風景、家の中、人物、静物など——を、20世紀前半のアメリカ北西部に共鳴するノスタルジアや遠い記憶を思わせる、まるで色あせた写真のように描いていますまた、彼自身 10歳で耳が聞こえなくなったアーティストのジョセフ・グリグリーが言うように、これらは「人間存在のはかない瞬間、そして何十年にもわたる様々な経験に支えられた豊かな日常の凝縮」でもあるのです。

キャッスルはガーデン・バレーという地域で彼の家族が営んでいた商店と郵便局で手に入った、食べ物や製品の包装、マッチ箱、手紙等を使って、コート、人物、動物などのコラージュの立体作品も制作しました。これらはユニークで、中にはシュールなものもあります。2009年のニューヨーク・タイムズ紙で美術評論家のロベルタ・スミスは、「構造、動くパーツ、そして見慣れたフォルムの抽象化の理解において、アレクサンダー・カルダーがワイヤーを扱ったように、キャッスルは卓越したやり方で段ボール紙を使った」と評しました。また彼は観察や語りによって事物を描写するだけではなく、見たものを分解し、彼自身のやり方で時には抽象的に再構築していました。当時流通していた大量消費文化によるイメージが作品には認められるため、主流であったポップアートや前衛芸術との共通点が想像できますが、彼の一貫した表現方法の模索は彼自身の独特の感覚で行われ、全くオリジナルな視覚言語を生み出しました。著名なキュレーターであるリン・クックは以下のように述べています。

「キャッスルの制作においては無尽蔵の好奇心が中心にあったように思われる。彼の作品を前にするとその好奇心、驚きの感覚に圧倒される。まずは作品の様々な豊かさ、そして技術の素晴らしさに目を奪われ、そしてゆっくりと、それらの作品が提示する知的な挑戦の深さと複雑さに気づくのである。圧倒される驚きとは違い、好奇心は認識上の情熱だ。それに感染したらもう、“目は見ることだけで満足できなくなる”」

キャッスルの豊かな作品群との出会いは、特別な対話、そして想像の純粋な喜びを与えてくれます。

展覧会について

この度小山登美夫ギャラリーは、日本で初めてとなるジェイムズ・キャッスルの展覧会を開催いたします。キャッスルはタイトルや日付をそれぞれの作品に残しませんでした。本展ではモノクローム、カラーを含む 30点近くの彼の重要なドローイングと、コラージュの立体作品「無題(バスケット)」を展示いたします。